学校紹介

校区の概要

(1)地理的位置

東 : 鹿児島市立皆与志小学校区

西 : 鹿児島市立郡山小学校区

南 : 鹿児島市立小山田小学校区

北 : 鹿児島市立花尾小学校区

北緯30°40’29” 東経 130°30’19” 海抜124m

鹿児島市街中心部まで約15km(JR九州バスで約35分 1日9往復)

郡山地区中心部まで約4km

(JR九州バスで約10分 1日6便)

伊集院中心部まで約15km(JR九州バスで約30分バスの便は極めて少ない)

(2)環境

・周囲を山で囲まれ,川田川の流域に田畑が広がる純農村的環境である。

・校区民の教育に対する関心は高く,保護者・地域共に協力的である。

・地域振興のため,連帯感の強い校区である。

校歌

昭和31年3月制定 作詞 浜田盛秀 作曲 西勇恕

一 雲ばらいろに 明けそめて 若木のみどり 三重が岳

ああ仰ぐ目も はつらつと あふれる希望 わく力

南方校 花かおる

二 庭のいちょうを はぐくんで 流れも清い 川田川

ああ向上の 意気高く 学びの道に はげむとき

南方校 鐘さやか

三 平和な広田 玉の汗 ゆたかにみのる 東俣

ああむつまじく 肩くんで 六年たのしい 夢と歌

南方校 光あれ

児童数(2023年5月8日現在)

全校児童・・・50名(男子23名 女子27名)

1年・・・・7名(男子5名 女子2名)

2年・・・10名(男子6名 女子4名)

3年・・・ 3名(男子0名 女子3名)

4年・・・ 8名(男子3名 女子5名)

5年・・・14名(男子7名 女子7名)

6年・・・ 8名(男子3名 女子5名)

特色ある活動

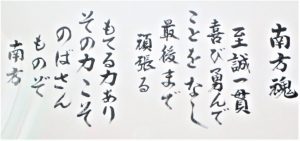

⑴ 南方魂 大正9年制定(令和5年度で104年目)

創立100周年記念誌『三重岳』に,大正9年に本校に赴任した上之校長が精魂込めて作った傑作であり,雨の日を除いて毎日全校児童で唱和したという記述が残っている。その文言が,「至誠一貫 喜び勇んでことをなし 最後まで頑張る」であり,校訓として長年受け継がれてきた。「もてる力あり その力こそ 伸ばさんものぞ 南方」という文言は,昭和42年の鉄筋新校舎落成の際に,地域の有識者で結成する「九親会」が,南方小の児童に対するメッセージとして石碑に刻んで贈ったもので,昭和54年から2つの文言が「南方魂」として位置付けられ現在に至っている。

「南方魂」は,校舎内外のあらゆる場所に掲示されている。児童は,集会活動のはじめに全校児童で唱和したり,運動会等の誓いの言葉に盛り込んだりするなど,様々な教育活動の拠り所として,自分自身を奮い立たせる合言葉にしている。

〔解釈〕

南方魂とは,「至誠一貫」の心である。

つまり,夢や目標を叶えるために,今やらなければいけないことを,「本気」で「真面目」に最後まで頑張り続ける心である。

一人一人誰もが夢や目標を叶える「底力」をもっている。その「底力」を,至誠一貫の心をもって,伸ばしていこうではないか!そうすれば,夢や目標が叶うときが必ずやってくる。

南方の子供たちよ,今こそ,奮い立て!

(本気になれ!やる気を出せ!)

⑵ 作文教育(ラジオ作文) 昭和58年~(令和4年度で40年目)

昭和58年度の学校要覧の国語科経営計画に,MBCラジオ「私たちの作文」への応募が初めて位置付けられた。児童の表現力の向上と子供らしい生活の高まりを目指して作文に取り組み,その成果の発表の場としてラジオ作文への応募が国語科教育の柱に据えられた。それ以来,ラジオ作文への応募は今日まで継続され,「39年連続学校賞受賞」という輝かしい実績を残している。学校賞受賞の賞状と盾は,校長室や1階廊下に所せましと飾ってあり,39年の重みを感じる。

本校では,「書くこと」を中心としたカリキュラム・マネジメントを推進して作文教育を計画的に進めている。行事,国語科,関連教科・領域,作文タイム〔週1回

(15分)と月1回(45分)〕で,「書くこと」に関する指導内容をすべて洗い出し,題材や指導内容につながりがあるものについては関連付けて指導するなど,効率的に最大限の効果を出せるように工夫している。ラジオ作文には年間一人2~3作品応募しているが,この他に,9月と1月の県作文と南日本作文には全児童取り組ませている。本校では,この2つのコンクールを大きな節目として,「書くこと」に関する指導の評価を行い,その後の指導に生かしている。

これまで長年にわたって日常的に作文に取り組んできたことにより,「書くこと」に対する児童の抵抗感は少なく,作文に意欲的に取り組むようになっている。また,各種学力検査結果の国語科及び「書くこと」の領域が,全学年,全国,県平均を大きく上回っている。作文教育の取組の成果が結果として表れていると言える。

⑶ 南方竹太鼓 平成9年~(令和5年度で27年目)

「南方竹太鼓」は,令和4年度で26年目の歴史を迎えている。地域伝統の太鼓ではなく,学校で生まれた「創作太鼓」という形でこれまで伝承されてきた。

平成9年度に当時の5年生が音楽の授業で「リズム作り」の学習をした。児童の豊かな感性と専科教諭が和太鼓の合宿で学んだリズムが融合して思いのほか楽しい曲に仕上がり,作った曲にもっと厚みをもたせて学習発表会で披露しようということになったのが始まりである。当初は,和太鼓の導入を考えていたが,あまりにも高価で手が出ずに,倉庫に眠っていた門松用の孟宗竹をヒントに竹太鼓の演奏が始まったといういきさつがある。教頭,事務職員を中心に整備した竹太鼓,バチ,足台(スタンド)の道具一式はすべて手作りである。

3年生以上の総合的な学習の時間(銀杏タイム)に「竹太鼓を演奏しよう」というテーマで位置付けて取り組んでいる。実際に練習を重ね,運動会等で披露するのは4年生以上であるが,次年度に向けて上学年が3年生に伝承する時間として3年生にも時数を確保している。先輩児童から後輩児童に責任をもって伝えていこうとする意欲が感じられる。南方竹太鼓は4部構成で,それぞれ2パート,6パート,3パート,3パートに分かれて演舞を行う。響きのよい竹の音色ときびきびと竹太鼓を叩く児童の所作には躍動感と迫力がある。児童は日記や作文,絵画の題材に頻繁に取り上げるなど,「南方竹太鼓」を「学校自慢」として誇りに思っている。

⑷ 自主体力つくり 平成25年~(令和5年度で11年目)

平成25年度から2年間,本校は体育科の研究に取り組んだ。研究テーマは,「自ら進んで運動に取り組み,体力の向上を目指す子供の育成」である。運動の習慣化と体力テストで落ち込みがみられる運動能力の改善を目指して,始業前の児童の自主体力つくりがスタートした。その取組が現在まで引き継がれている。

毎日,学年に応じた距離で持久走を行う。その後,曜日ごとに決められた種目に取り組む。週1回は「投げる運動」で,3年生から6年生までは,ゴムボールを使った遠投を,1・2年生は,ロケット型スポンジを投げてキャッチする遊びをしている。体力テストの「ソフトボール投げ」の改善に直結する運動になっている。また,週2回は,「短縄と長縄」に取り組んでいる。どの学年も縄跳びの技術はかなり高く,記録は「体力アップ!チャレンジかごしま」に申告し,毎年上位入賞を果たしている。これまでの認定記録賞や学校賞は体育館や職員室前の廊下に掲示してあり,意欲の持続化につながっている。

体力テストの結果は,ほとんどの種目で全学年全国や県平均を上回っており,自主体力つくりの取組が本校児童の体力・運動能力向上の一助となっている。また,児童一人一人が目的意識をもって主体的に体力つくりに取り組んでいることで,運動の習慣化が図られている。さらには,上級生が下級生の面倒を見ながら取り組む姿も随所にみられ,異学年間の交流も図られている。